Hinweise des BDG – Rechtsanwälte Nessler und Duckstein

Fragen und Antworten zum „Gesetz zur Abmilderung der Folge in der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“

Im Hinblick auf Mitgliederversammlung und Vorstandsarbeit:

Muss ich als Vereinsvorstand jetzt unbedingt tätig werden?

Nein, für die Vereine haben die vorübergehend geltenden neuen Regelungen hinsichtlich Mitgliederversammlung und Vorstandsarbeit einfach mehr Möglichkeiten gebracht, Beschlüsse der Mitglieder herbeizuführen. Die Vereine müssen diese Möglichkeiten nicht nutzen, sie sollten vielmehr kritisch prüfen, ob ein Beschluss der Mitglieder oder gar die Durchführung einer Mitgliederversammlung unbedingt erforderlich ist.

Laut unserer Satzung endet die Amtszeit des Vorstands.

Müssen wir jetzt unbedingt trotz Corona-Pandemie eine Mitgliederversammlung durchführen, um auch weiterhin einen handlungsfähigen Vorstand zu haben?

Nein, genau für diesen Fall hat der Gesetzgeber in § 5 Abs. 1 des Gesetzes Vorkehrungen getroffen; dort heißt es:

„Ein Vorstandsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt.“

Mit anderen Worten: Auch Vereine, die derzeit keine Mitgliederversammlung abhalten können, bei denen aber laut Satzung Neuwahlen fällig wären, und/oder bei denen eigentlich das Vorstandsamt zeitlich befristet ist, bleiben vorerst handlungsfähig. Denn auch entgegen einer anderslautenden expliziten Satzungsregelung endet die Amtszeit des Vorstands erst mit Bestellung des nachfolgenden Vorstands.

Der Gesetzgeber hat doch die Möglichkeit geschaffen, Beschlüsse – und damit auch Wahlen – auch auf anderem Wege als in Form einer herkömmlichen Mitgliederversammlung zu treffen. Sind wir dann nicht gezwungen von dieser Möglichkeit auch Gebrauch zu machen?

In der Tat besteht rechtlich die Möglichkeit, Beschlüsse auch auf alternativen Wegen zu treffen. Das bedeutet aber nicht, dass eine solche Beschlussfassung auch tatsächlich hergeführt werden könnte. Denn zu den nach wie vor geltenden Form- und Fristvorschriften, die es in Bezug auf Mitgliederversammlungen weiterhin zu beachten gilt, kommen zusätzliche Anforderungen dazu, denen entsprochen werden muss – beispielsweise erforderliche technische Ausstattung und technisches Knowhow von Verein und Mitgliedern.

Am Ende kann man bei den meisten Vereinen wohl nicht davon ausgehen, dass sie realistischer Weise in naher Zukunft eine der in § 5 Abs. 2 beschriebenen Möglichkeiten der Mitgliederversammlung rechtssicher nutzen können. Dort heißt es:

„Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand auch ohne Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen,

- an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder

- ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben.“

Dabei stellt sich auch die Frage, ob die Beschlussfassung bzw. Wahl tatsächlich am Ende bei Beachtung aller Form- und Fristvorschriften auf dem „alternativen“ Wege tatsächlich zügiger stattfinden würde als dies bei einem Warten auf das Ende der Sondersituation und mit Hilfe einer dann durchgeführten konventionellen Mitgliederversammlung der Fall wäre.

Wenn wir jetzt mit notwendigen Beschlussfassungen warten, bis wieder herkömmliche Versammlungen möglich sind, sind dann diese später gefassten Beschlüsse gültig?

Ja. Grundsätzlich spricht auch nichts dagegen, mit der Einberufung der Mitgliederversammlung bis zu einem späteren Zeitpunkt zu warten.

Um es etwas abwägender mit den Worten des Rechtsanwalts Patrick Nessler auszudrücken:

„Findet die Mitgliederversammlung wegen des Coronavrius nicht in den nächsten Monaten statt, so hat dies unterschiedliche rechtliche Auswirkungen auf den Verein oder Verband. Die konkreten Auswirkungen hängen von der jeweiligen Satzung ab.

Enthält die Satzung keinerlei Vorgabe für den Zeitraum im Jahr, in dem die Mitgliederversammlung durchzuführen ist, dann ist die Verschiebung der Versammlung in die zweite Jahreshälfte als solche rechtlich unproblematisch.

Schreibt die Satzung jedoch vor, dass die Mitgliederversammlung in dem nun von der Ausgangsbeschränkung etc. betroffenen Zeitraum durchgeführt werden muss, dann ist dies grundsätzlich einzuhalten. Doch wird der in der Satzung bestimmte Zeitraum aus irgendwelchen Gründen vom Einberufungsorgan nicht eingehalten, so wird man in aller Regel nicht annehmen dürfen, dass eine später einberufene Mitgliederversammlung keine gültigen Beschlüsse fassen könne.

(Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, 20. Aufl. 2016, Rn. 174).

Eine andere Frage ist es, ob sich das Einberufungsorgan durch das Unterlassen der Einberufung der Mitgliederversammlung trotz satzungemäßer Pflicht dazu schadensersatzpflichtig macht oder einen wichtigen Grund für seine Abberufung liefert.

In beiden Fällen wäre sicherlich zusätzlich zu dem Satzungsverstoß ein Verschulden des Einberufungsorgans Voraussetzung. Bei der Nichtdurchführung einer Mitgliederversammlung wegen des Coronavirus aufgrund einer behördlichen Anweisung ist dies in keinem Fall und ansonsten in der Regel nicht gegeben. Denn die Nichtdurchführung der Versammlung dient auch dem Schutz der Gesundheit der Mitglieder.“

(Auszug aus der schriftlichen Ausarbeitung eines Vortrags von RA Nessler bei einer BDG-Infoveranstaltung am 09.04.2020)

Wir brauchen dringend einen Beschluss der Mitgliederversammlung.

Was sollen wir tun?

Prüfen Sie kritisch, ob wirklich die dringende Notwendigkeit einer Beschlussfassung besteht. Oftmals ist es in Vereinen lediglich lieb gewordene Praxis, in Mitgliederversammlungen auch Entscheidungen zu treffen, die eigentlich nach Gesetz und/oder Satzung in die Entscheidungskompetenz des Vorstandes oder eines anderen Vereinsorgans fallen (sollten). Vielleicht ist die aktuelle Ausnahmesituation auch der richtige Anlass, diese bisherigen Gepflogenheiten kritisch zu hinterfragen.

Beim Abwägen kann es nicht schaden, auch die beiden folgenden Zitate im Hinterkopf zu haben.

„Mit dem Wirksamwerden der Bestellung entsteht für den Vereinsvorstand als gesetzlichem Vertretungs- und Geschäftsführungsorgan nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zur eigenverantwortlichen Führung der Vereinsgeschäfte.“

(BGH, Urt. v. 12.10.1992, Az. II ZR 208/91)

„Räumt die Satzung einem Vorstandsmitglied eine bestimmte Vertretungsmacht ein, so spricht sie ihm damit regelmäßig zugleich diejenige Geschäftsführungsbefugnis [Entscheidungsbefugnis] zu, die mit dieser Vertretung untrennbar verbunden ist. Dies gilt schon deshalb, weil jede Vertretungshandlung (Außenverhältnis) zugleich ohne weiteres eine entsprechende Geschäftsführungsmaßnahme (Innenverhältnis) darstellt.“

(BGH, Urt. v. 12.10.1992, Az. II ZR 208/91)

Sollten Sie am Ende tatsächlich zu der Überzeugung kommen, dass Sie dringend einer Beschlussfassung durch die Mitglieder bedürfen, sollten Sie prüfen, ob Sie den Beschluss der Mitglieder nicht außerhalb der Mitgliederversammlung herbeiführen können. Denn momentan ist nach § 5 Abs. 3 des Gesetzes auch ohne eine entsprechende Satzungsgrundlage eine Beschlussfassung außerhalb einer formalen Mitgliederversammlung möglich:

„Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.“

Konkret bedeutet das:

- Der Vorstand kann eine Beschlussvorlage erstellen. Diese muss so formuliert sein, dass ein Mitglied alleine aufgrund der Ausführungen in der Beschlussvorlage oder deren Begründung erkennen kann, was beschlossen werden soll.

- Dieser Beschlussvorschlag ist dann mit seiner Begründung an alle Mitglieder und sonst nach der Satzung in der Mitgliederversammlung stimmberechtigten Personen zu versenden mit der Aufforderung, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Stimme dazu abzugeben.

- Die Mitglieder können dann bis zu dem festgelegten Zeitpunkt ihre Stimme in Textform abgeben. Für die Einhaltung dieser gesetzlich geregelten Textform genügen z.B. ein einfaches E-Mail, ein Telefax aber auch ein Brief.

- Wenn bis zum festgelegten Zeitpunkt mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Ja- oder Nein-Stimme abgegeben haben, dann ist die Beschlussfassung als solche wirksam.

- Danach sind die Stimmen auszuzählen. Wird die für den Beschluss nach dem Gesetz oder der Satzung erforderliche Mehrheit erreicht, ist der Beschluss wirksam gefasst.

Stand: 03.04.2020

Der BKD als Mitglied der Internationalen Dachorganisation des europäischen Kleingartenwesens, der

Der BKD als Mitglied der Internationalen Dachorganisation des europäischen Kleingartenwesens, der  Zu diesem Kongress waren die Landesfachberater der Mitgliedsverbände des BKD eingeladen, so auch der Landesfachberater des Landesverbandes Thüringen, das Präsidiumsmitglied Bernd Reinboth.

Zu diesem Kongress waren die Landesfachberater der Mitgliedsverbände des BKD eingeladen, so auch der Landesfachberater des Landesverbandes Thüringen, das Präsidiumsmitglied Bernd Reinboth. Am Abend des 27.08. erfolgte im Rahmen eines Gartenfestes die offizielle Einweihung des fertiggestellten Bundeszentrums im Beisein der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Klara Geywitz sowie des stellvertretenden Bürgermeisters von Neukölln, Gerrit Kringel.

Am Abend des 27.08. erfolgte im Rahmen eines Gartenfestes die offizielle Einweihung des fertiggestellten Bundeszentrums im Beisein der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Klara Geywitz sowie des stellvertretenden Bürgermeisters von Neukölln, Gerrit Kringel. Das neue Bundeszentrum ist zugleich Ausstellungszentrum zur Zukunft der Kleingärten, Bildungs- und Seminarhaus sowie Tagungs- und Veranstaltungsort. Und es ist die Geschäftsstelle des Bundesverbands der Kleingartenvereine Deutschlands e. V. sowie des Deutsche Schreberjugend Bundesverbands e. V.

Das neue Bundeszentrum ist zugleich Ausstellungszentrum zur Zukunft der Kleingärten, Bildungs- und Seminarhaus sowie Tagungs- und Veranstaltungsort. Und es ist die Geschäftsstelle des Bundesverbands der Kleingartenvereine Deutschlands e. V. sowie des Deutsche Schreberjugend Bundesverbands e. V.

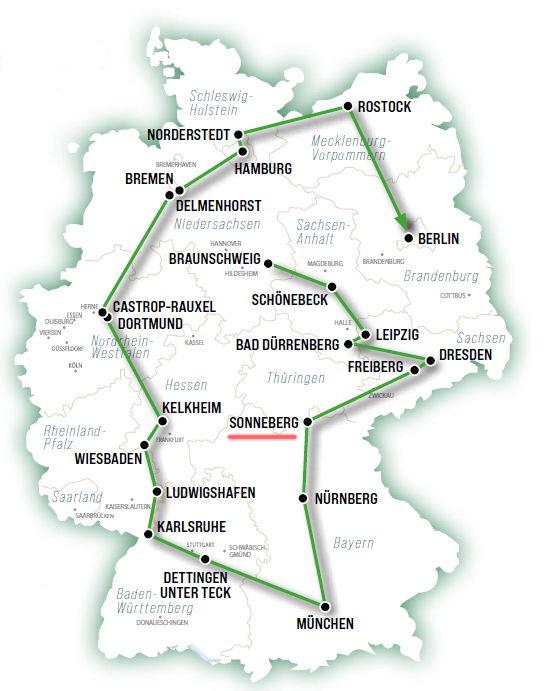

Die 22 Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze sind nun vergeben! Am 19. November 2022 fand die Preisverleihung und Abschlussveranstaltung des diesjährigen Bundeswettbewerbes „Gärten im Städtebau“ in Berlin statt. Sieben Gold-, neun Silber- und sechs Bronzemedaillen wurden verliehen.

Die 22 Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze sind nun vergeben! Am 19. November 2022 fand die Preisverleihung und Abschlussveranstaltung des diesjährigen Bundeswettbewerbes „Gärten im Städtebau“ in Berlin statt. Sieben Gold-, neun Silber- und sechs Bronzemedaillen wurden verliehen. Der Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau“ 2022 nähert sich seinem Höhepunkt, der Preisverleihung am 19. November in Berlin. Gleichzeitig naht der Einsendeschluss für den BDG-Wissenschaftspreis, der 31. März 2023.

Der Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau“ 2022 nähert sich seinem Höhepunkt, der Preisverleihung am 19. November in Berlin. Gleichzeitig naht der Einsendeschluss für den BDG-Wissenschaftspreis, der 31. März 2023. Unser Kleingartenverein ELLER aus dem Sonneberger Verband hat sich einen Platz im Finale des Bundeswettbewerbes „Gärten im Städtebau“ 2022 gesichert Alle teilnehmenden Vereine haben sich gemeinsam mit ihren Kommunen unter dem Motto

Unser Kleingartenverein ELLER aus dem Sonneberger Verband hat sich einen Platz im Finale des Bundeswettbewerbes „Gärten im Städtebau“ 2022 gesichert Alle teilnehmenden Vereine haben sich gemeinsam mit ihren Kommunen unter dem Motto

Zum 100. Gründungsjahr wirft der BDG mit seinem Buch ,,Die ersten 100 Jahre – Die Verbandsgeschichte des deutschen Kleingartenwesens“ einen detailgenauen Blick auf die Geschehnisse des vergangenen Jahrhunderts. Autorin Caterina Paetzelt stellt die Entwicklungsgeschichte des deutschen Kleingartenwesens ausgehend von ihren Ursprungslinien chronologisch auf 252 Seiten und reich bebildert mit über 650 Abbildungen dar. Eine Geschichte, die deutlich macht, wie das Kleingartenwesen – selbstorganisiert und selbstverwaltet – stabile Strukturen bietet und als verlässlicher Partner für Kommunen und viele weitere gesellschaftliche Akteure einen gesellschaftlichen Wert hat, der weit über das private Gärtnern und den Gartenzaun hinaus geht.

Zum 100. Gründungsjahr wirft der BDG mit seinem Buch ,,Die ersten 100 Jahre – Die Verbandsgeschichte des deutschen Kleingartenwesens“ einen detailgenauen Blick auf die Geschehnisse des vergangenen Jahrhunderts. Autorin Caterina Paetzelt stellt die Entwicklungsgeschichte des deutschen Kleingartenwesens ausgehend von ihren Ursprungslinien chronologisch auf 252 Seiten und reich bebildert mit über 650 Abbildungen dar. Eine Geschichte, die deutlich macht, wie das Kleingartenwesen – selbstorganisiert und selbstverwaltet – stabile Strukturen bietet und als verlässlicher Partner für Kommunen und viele weitere gesellschaftliche Akteure einen gesellschaftlichen Wert hat, der weit über das private Gärtnern und den Gartenzaun hinaus geht.

Der BDG-Wissenschaftspreis 2023 wird als offener Wettbewerb ausgeschrieben. Die eingereichten Unterlagen können namentlich gekennzeichnet sein. Prämiert werden wissenschaftliche Arbeiten mit zukunftweisenden Ideen im Sinne der ökologischen, städtebaulichen und sozialen Funktion von Kleingärten.

Der BDG-Wissenschaftspreis 2023 wird als offener Wettbewerb ausgeschrieben. Die eingereichten Unterlagen können namentlich gekennzeichnet sein. Prämiert werden wissenschaftliche Arbeiten mit zukunftweisenden Ideen im Sinne der ökologischen, städtebaulichen und sozialen Funktion von Kleingärten.